La vie vaut-elle la peine d’etre vecue ?

Par François HOUSSET | Les Textes

#20

| 12 commentaires

|  |

|

On naît dans la douleur, on vit une enfance parquée, l’adolescence est une crise, l’adulte travaille pour vivre, la vieillesse est une dégénérescence, et il faut de surcroît se taper des maladies, des accidents et drames divers -sans compter le pire des maux : l’homme lui-même, cruel, se dévalorisant, se faisant la guerre... tout cela en vaut-il bien la peine ?

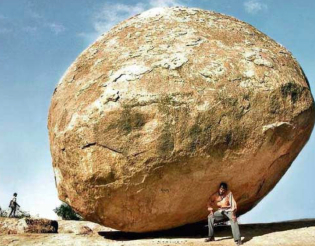

Sisyphe, vous connaissez ? Un pauvre type, condamné à pousser un rocher en haut d’une montagne. Il n’en a jamais fini : à peine arrivé au sommet, le rocher dévale la pente. Sisyphe redescend, et recommence encore et toujours à pousser son rocher. C’est absurde. Camus se sert de cette image tragique pour illustrer l’effort vain : Sisyphe est tout à fait lucide, il a conscience de l’absurdité de son acte, il n’espère même pas qu’il en finira un jour, mais il continue vaille que vaille à accomplir sa corvée comme pour vaincre son destin, être plus fort que son rocher. Le mythe est beau, et rappelle quelque chose à chacun : qui ne porte son fardeau, en haut de quelque montagne, vainement ?

Avoir affaire au sens de la vie même -ou plutôt à son non-sens, c’est enfin penser aux choses sérieuses : comme le dit Camus, “il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide.” Un débat sur ce sujet peut s’achever en suicide collectif, mais nous ne risquons pas de parler chiffons. S’il est un sujet existentiel, c’est bien celui-là : à quoi bon mener sa vie ? Il n’y a pas de raison pour que j’existe, pour que quelque chose existe plutôt que rien. Ce constat laisse perplexe : on est habitué à ce que les systèmes philosophiques justifient notre existence. Mais dès l’abord les voici rejetés en bloc : aucune nécessité ne répond de mon existence. Je n’ai aucune raison de la porter.

Nous éprouvons l’absurdité de l’existence si nous adoptons la lucidité de Sisyphe en regardant le monde : nous n’y trouvons pas notre place. Normal : il n’est pas fait pour nous. Il est le résultat de processus où nous n’avons rien à faire. Le monde ne nous est pas donné pour que nous y fassions quelque chose, il est tout simplement absurde. Pourrait-on affirmer que la vie n’a de sens que celui que nous inventons, ce qui ferait de nous des Hommes libres, portant le monde, donnant sens au monde ? Serions-nous tous des titans affrontant l’absurdité du monde comme Sisyphe, et portant nos inutiles existences dans un effort tout aussi héroïque que vain ?

Même pas : n’est pas héros qui veut. Sisyphe fait preuve d’un courage qui nous manque. Il pousse constamment son rocher, tandis que notre société nous propose de la légèreté, des loisirs -des passe-temps. Face à l’absurdité de l’existence, deux solutions s’ébauchent dès l’abord : se suicider ou se réfugier dans l’inconscience.

Ceux qui restent vivants ont choisi la seconde solution.

Eh quoi ! Ne sommes-nous pas de bons civilisés méritant une vie confortable ? Et qu’y-a-t-il de plus inconfortable que la conscience de l’absurde ? La conscience même est nuisible, elle empêche de vivre sans soucis dans l’innocence ! À quoi servirait d’être pleinement et constamment conscient ? Que vaut la raison, inefficace quand la vie même n’a pas de sens ? C’est lourdingue de toujours chercher à avoir raison quand le monde ne répond pas à nos appels : face à son silence, nous aspirons au répit. Plutôt se bercer d’illusions nécessaires ou de certitudes illusoires, donnant de l’élan, que de s’alourdir de ce poids-lourd.

La tentation est grande et le raisonnement commode : puisque la conscience rend le monde insupportable, il paraît urgent de s’en débarrasser. De toute façon la lucidité ne sert à rien, la conscience est incompétente. Si tout est déterminé dans ce monde, nous n’en sommes qu’un rouage incapable de s’en faire une représentation cohérente. On ne s’assoit pas devant le monde pour se demander ce qu’on va en faire : on en fait partie, on en dépend comme toutes ses autres parties.

Nous voilà ramenés au rang de toute chose, existant sans raison qui lui soit propre. Autant ne pas s’accrocher à la raison. Quelques fous prétendent se faire les maîtres et possesseurs du monde. Mais le monde nous mène plus que nous le menons, sans que cela ait de sens, ni pour nous, ni pour lui. Notre élan vital lui-même nous a été donné sans que nous y soyons pour rien, comme à tout être vivant : pour reprendre le mot de Camus, “nous prenons l’habitude de vivre avant même de prendre celle de penser.” Envisager la vie avec distance est dès lors impossible : je ne suis pas la vie, ni même celui qui la pense. Je suis contenu dans la vie, modelé par elle, jusqu’aux enchevêtrements de ma pensée; je n’en suis qu’un épiphénomène. Si la vie a un sens, il n’appartient pas à l’Homme.

Les condamnés, ces chanceux, devraient se réjouir de quitter bientôt ce monde insensé. Ceux-là mêmes qui jusqu’alors ne faisaient que supporter leurs existences s’accrochent pourtant à la vie, lui trouvent un sens ! La guérison inespérée du cancéreux semble désinhiber son envie de vivre. Voila soudain sa vie pimentée ! Il s’investit joyeusement, il y croit. Et exulte : “je n’ai aucune raison de vivre, mais j’ai raison de vivre”. Bizarre, non ? Faut-il souffrir, frôler la mort, ou passer par “une bonne dépression” pour enfin croquer la vie à pleines dents ? Aurions nous besoin d’accidents pour nous conduire nous-mêmes avec vigilance ? Si c’est le cas, bien sympathiques ceux qui nous souhaitent encore “une bonne guerre”, un coup du sort duquel on ne se relève (si on s’en relève) que déterminé à saisir âprement les moindres saveurs qui rendent la vie “vivable” !

Longtemps “ceux qui en sont revenus” gardent un éclair dans les yeux, l’enthousiasme des désespérés auxquels l’espoir aurait été rendu comme en cadeau. D’abord ils se satisfont plus facilement du peu de valeur des choses, encore heureux de pouvoir les savourer. Puis, hélas, leur élan retombe peu à peu faute d’être constamment stimulé, et se dilue dans le temps. Bientôt ils se remettent à considérer le monde comme s’il n’était pas le leur. Plus dure sera la chute...

Trois attitudes s’ensuivent donc pour ceux qui prennent conscience de l’absurdité de la vie : la déception, l’entrain du menacé profitant de ce qui lui reste à vivre, puis enfin la “fatale retombée” dans le vide et le vain. Serions-nous condamnés à croire, à suivre quelque sens illusoire, puis à baisser les bras, puis à les retendre, irrésolus et inconstants, comme des girouettes malmenées par les vents ? Pourquoi s’acharner ? Nous sommes manifestement incapables de nager à contre-courant.

Le plus endormi des vivants s’éveille soudain s’il tombe dans un gouffre : il voit sa propre fin se précipiter vers lui. Alors il ne s’ennuie plus, ne se demande plus misérablement “quoi faire et au nom de quoi”, mais rassemble ses forces : voilà qu’il veut vivre. Il ne veut pas s’écraser comme une simple masse. Il fait donc tout pour ne pas s’aplatir : arrivé au fond du gouffre, au lieu de s’y étaler lamentablement, il se tend de toutes ses forces, et rebondit, remonte à une hauteur appréciable, souffle un peu, apprécie la hauteur atteinte, s’y complaît... Là s’arrête l’ascension : il faut bien souffler, lâcher la pression -je n’ose dire déprimer. Alors notre rescapé reste en suspend, voire plane un peu... et bientôt retombe, prisonnier de l’attraction des masses. À moins de s’accrocher, pour encore s’efforcer de grimper la falaise de l’existence, si lourd que soit le rocher à transporter, plutôt qu’encore une fois se sentir aspiré par le vide. Au meilleur des cas, le survivant moderne est un Sisyphe gravissant incessamment une montagne sans sommet ! Qu’il faut de courage pour vivre sans jamais se laisser vivre !

C’est révoltant ? Tant mieux : là est le salut. Voyez Camus : dès dix-sept ans, ce pauvre type avait la tuberculose. On n’en guérissait guère à l’époque. Le voilà condamné, sans avoir rien fait de sa vie. Et rien à en faire : ne croyant ni en Dieu ni en aucun système philosophique justifiant son existence, il ressentait déjà le sentiment de l’absurdité de sa vie. Sa chance fut la guerre. Eh oui : en devenant résistant, il donna à sa vie une orientation qui lui permit de surmonter ce malaise (sans jamais cesser de l’éprouver). Je crois que l’exécution de Gabriel Péri le stimula, provoqua son engagement : Camus ne voyait aucune raison de vivre, mais n’accepta pas que cet homme digne de vivre ait été effacé. Le sentiment de l’injustice réveilla son énergie vitale : en s’engageant à risquer sa vie pour la liberté, il lui donna un sens, la justifia, et ainsi trouva même la joie d’exister. Comme quoi on a raison de se révolter, et même on en a besoin : c’est donner à la vie un sens que la mort ne puisse lui ravir. La révolte justifie l’existence. Et, ça tombe bien, rien n’est plus intolérable que l’absurde !

François Housset

www.philovive.fr

Citations

“Vivre sous ce ciel étouffant commande qu’on en sorte ou qu’on y reste. Il s’agit de savoir comment on en sort dans le premier cas, et pourquoi on y reste dans le second. Je définis ainsi le problème du suicide et l’intérêt qu’on peut porter aux conclusions de la philosophie existentielle.”

“Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie.”

“Mon raisonnement veut être fidèle à l’évidence qui l’a éveillé. Cette évidence, c’est l’absurde. C’est ce divorce entre l’esprit qui désire et le monde qui déçoit.”

“Le bonheur et l’absurde sont deux fils de la même terre”.

“Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit.”

“La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.”

CAMUS. Le mythe de Sisyphe

“Je me révolte, donc nous sommes.”

CAMUS. L'Homme révolté

“Si je n’essayais pas de reprendre mon existence à mon compte, ça me semblerait tellement absurde d’exister.”

SARTRE, Les Chemins de la liberté. I. L’âge de raison. Chap. 1

“Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir; c’est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de notre existence. L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie.”

ROUSSEAU Emile, livre I.

“Notre art est de savoir faire de notre maladie un charme.”

RENAN

“il n’y a pas de bonheur intelligent.”

Jean ROSTAND, Pensée d’un biologiste.

“L’utilité de la vie, le but suprême en vue duquel nous sommes de ce monde, je ne puis le comprendre. Mais accomplir sa volonté telle qu’elle est écrite dans mon cœur, cela est dans ma puissance et je sais que je le dois.”

TOLSTOÏ, Résurrection.

“L’oubli, condition d’existence.”

GUSDORF, Mémoire et personne.

“Les paradis sont tous artificiels”

ARAGON

“Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont.”

La vie est la condition de la connaissance. L’erreur est la condition de la vie.”

NIETZSCHE. La volonté de puissance. II

Bouquins

- ARISTOTE : Éthique à Nicomaque, X, 7 : L’homme libre ne veut pas simplement vivre, mais vivre bien. C’est donc le sujet du verbe “vivre” qui en précise le sens.

- KANT : Fondements de la métaphysique des mœurs (Gallimard, Pléiade t. 3, p.285) : le suicide n’est pas naturel, on ne peut que vouloir contribuer au bien de l’humanité !

- NABERT : Essai sur le mal : l’existence est injustifiée, ce qui est injustifiable (et pas seulement inexplicable). Nous sommes, mais nous ne devrions pas être !

- CAMUS : L’homme révolté. Se révolte contre l’absurdité (raison suffisante pour qu’il choisisse d’y mettre de l’ordre). Attitude héroïque.

- COMTE-SPONVILLE : Traité du désespoir et de la béatitude. Ce titre dit tout : l’important est de désespérer..

Liens internes :

- Soin qualité de vie et bonheur

- Réussir sa vie

- La souffrance comme moteur de la vie

- Le progrès

- Il n'y a pas d'humour heureux

- Une vie de chien

- Le bonheur

Commentaires

Ajouter un commentaire